川島 眞

特別外来

あなたの肌をいつまでも若々しく

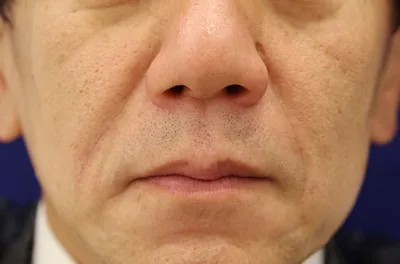

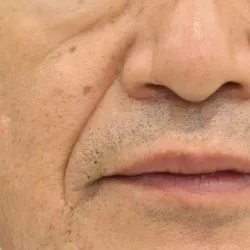

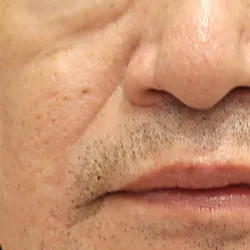

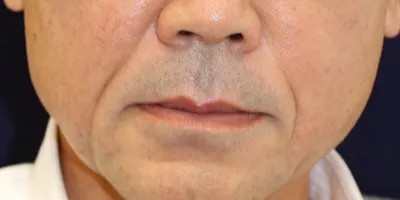

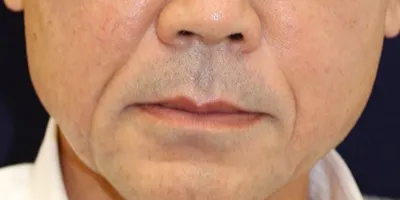

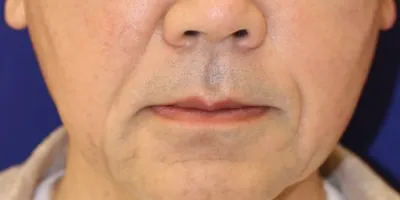

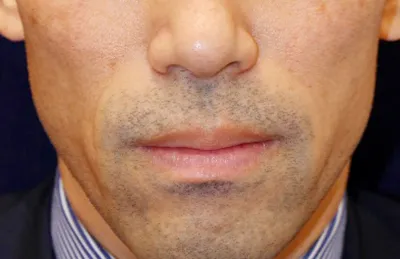

「男の肌を美しく」

見た目の評価は

男性力を向上させる。

男は見た目でなく、中身で勝負、というのは当然です。でも、見た目が中身を引き立たせるのも真実です。若々しいきれいな肌、きちんと整えられた頭髪、さわやかな香り、清潔感漂う服装、磨かれた靴、これらを備えた男性は年齢を問わず、家族から愛され、職場で信頼され、自己管理も完璧で、仕事もデキル、また結果として自分への自信につながり、それが仕事への意欲を高め、成果を生み出し、高評価にさらにつながるという好循環に入るのです。

見た目は中身、つまり男性力を向上させてくれるのです。

グローバルに活躍されている方はもちろんですが、国内で、あるいは社内だけで仕事をされている方でも、他人から見た目の評価を受けない方はいません。まずは若々しい肌を目指してみませんか。

でも美容医療は女性のものだから、男性がためらいなく相談できるクリニックはないのでは?と思われるのも当然です。

私たちはそのような男性に気軽にご相談いただける場を日本の真ん中、丸の内に設けました。

日本の男性を美しくする、これが私たちのミッションです。

以上に加えて私の特別外来では、男性に限らず女性の方の診察もお受けいたします。男女ともにお気軽にご相談ください。 また、26年間にわたり大学病院皮膚科教授として勤務しました経験を生かして、皮膚疾患全般に関してのご相談もお受けいたします。

さらに、他の医療機関での治療に疑問をお持ちの方には、セカンドオピニオン外来を設けて適切なアドバイスをいたします。

川島 眞

治療内容・料金

川島 眞 特別外来で治療可能な

症状一覧

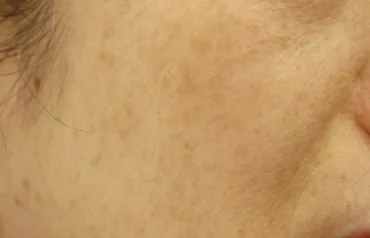

シミ

そばかす

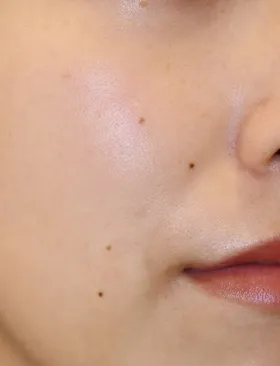

ほくろ

老人いぼ

スキンタッグ

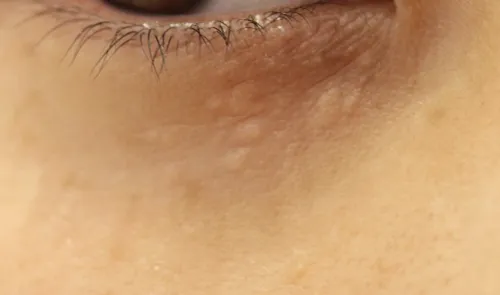

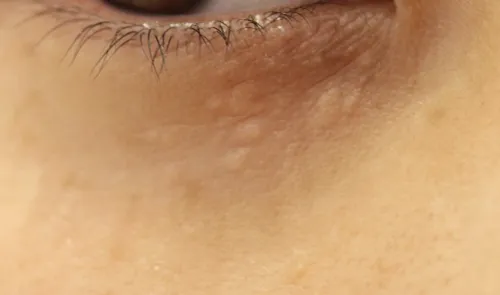

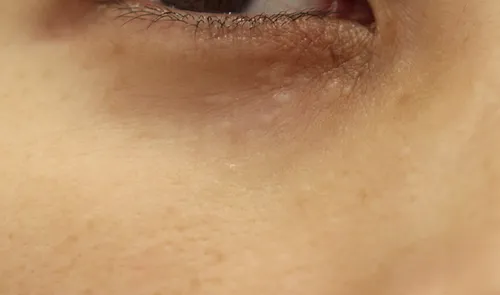

汗管腫

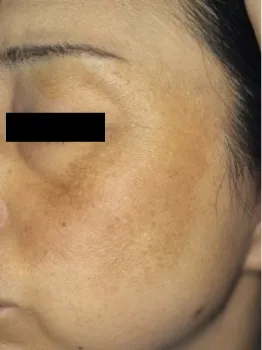

肝斑

くすみ・くま

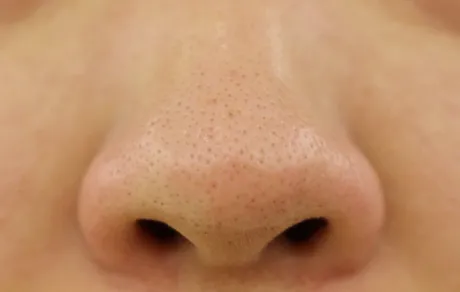

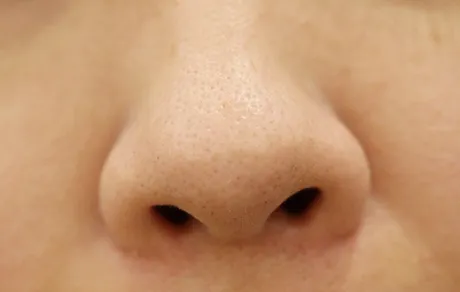

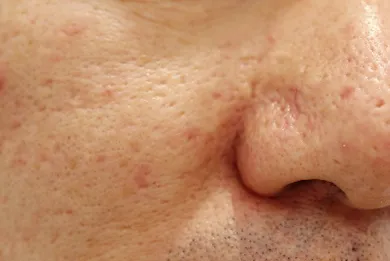

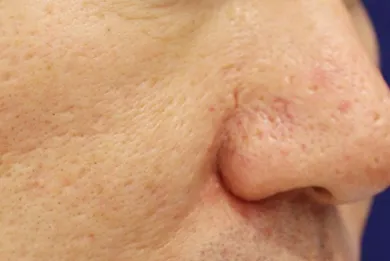

毛穴の開き

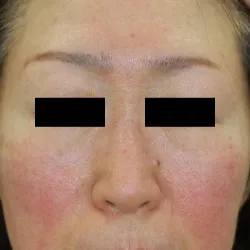

赤ら顔

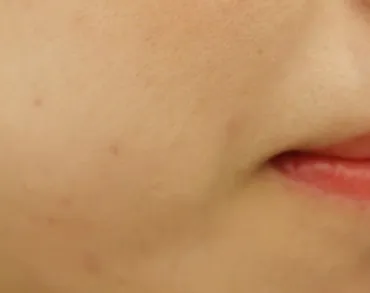

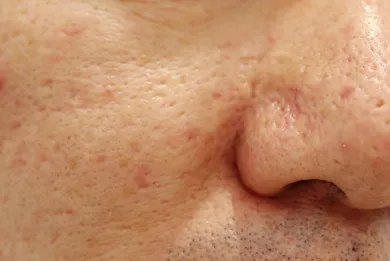

ニキビ (ざ瘡)

ニキビ痕

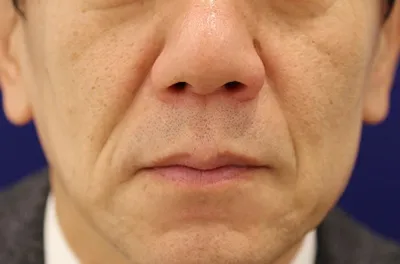

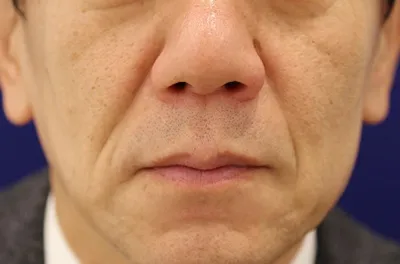

シワ

表情ジワ

たるみ

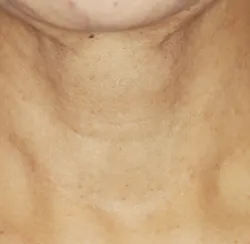

二重あご

えら

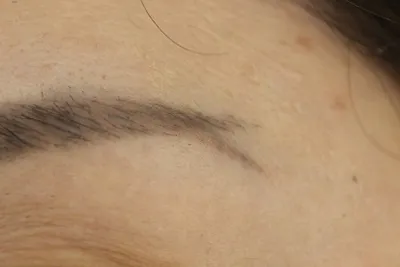

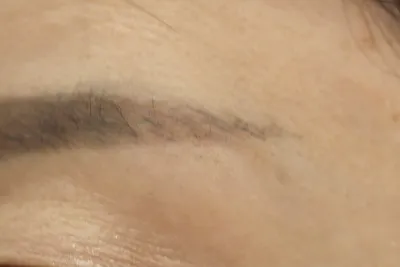

多毛

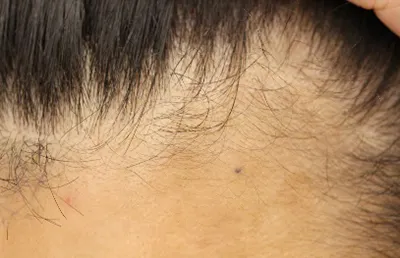

男性型脱毛症 (AGA)

タトゥー

肥満

脂肪沈着

皮膚のゆるみ

アトピー性皮膚炎などの皮膚疾患全般の診療も行います。

初診料 (30分)

¥8,800(税込)

再診料

¥3,300(税込)

セカンドオピニオン外来

他の医療機関での治療に疑問をお持ちの方へ適切なアドバイスをいたします。

セカンドオピニオン外来 (30分)

¥16,500(税込)

※紹介状を改めてお書きする必要がある場合は、別途文書料3,300円(税込)が掛かります。

※自由診療のため保険適用外となります。

皮膚科医として

取り組んできた

研究や実績について

皮膚科医40年の診療歴から得た思いは後で述べますが、研究については大きなトピックスが2つあります。

1つ目は、専門としていた皮膚ウイルス感染症について研究を深めるために、パリ市パスツール研究所に留学したときのことです。当時、世界で「ヒト乳頭腫ウイルスとがん」について研究していたのがフランス、ドイツ、アメリカの3カ所。そのうちの1つである、世界トップレベルのパリにあるパスツール研究所のラボに参加することができました。そこで、約2年間ひたすら研究だけに没頭し、皮膚がんに関係する新しい『ヒト乳頭腫ウイルス(HPV)』34型、36型を世界で初めて見つけることに成功しました。

日本へ帰国後は、すぐに日本皮膚科学会から教育講演の依頼をいただき、「ヒト乳頭腫ウイルスと皮膚がん」という研究成果を報告。当時皮膚科医の中では取り組んでいる人がほとんどいなかった「分子生物学」の手法を使って、ウイルス遺伝子の研究報告をしたので、聴講された会員の皆さんも驚かれていたようです。当時私は34歳で、学会では最年少での教育講演になりました。

もう1つは、東京女子医科大学病院に移って、アトピー性皮膚炎を専門に研究したときのことです。 当時、アトピー性皮膚炎はアレルギーの典型的な疾患だと言われていましたが、1991年大手企業との共同研究で、新たなアトピー性皮膚炎の原因を発見したのです。

アトピー性皮膚炎の患者様は共通して『肌のバリア機能』(肌のうるおいを蓄え、乾燥と外部刺激から肌を守る役割のこと)が低下しており、それは角質層を埋めている脂質である「セラミドの減少による」ものだと解明しました。ただ残念だったのは、世界中でもセラミドを研究しているラボが少なかったため、他の研究者からの追加発表がなく、今ひとつ注目されませんでした。しかし、2010年再び、バリア機能の問題だということが明らかになりました。

その研究によると、アトピー性皮膚炎の患者様には、バリア機能に重要なフィラグリンというタンパク質の遺伝子異常(変異)が見られることがわかったのです。我々の提言から20年経って、ようやくアトピー性皮膚炎は「皮膚のバリア機能に問題がある」ということが新たに認知された瞬間でした。

その後、教授生活最後の10年間は、さまざまな薬剤の使用法、治療法のガイドラインづくりに力を入れました。

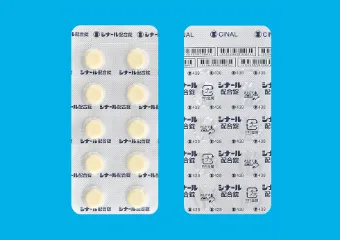

例えば、抗ヒスタミン薬、抗ヘルペスウィルス薬、そして痤瘡(ニキビ)の薬剤のエビデンスに基づく薬効評価などを報告してきました。

アトピー性皮膚炎の治療薬としては、各種ステロイド外用剤、プロトピック軟膏などを世に出してきました。

そして、2018年1月に日本で新薬として製造承認された、アトピー性皮膚炎の注射治療剤であるデュピルマブについては日本の開発試験の中心的役割を務めました。

また、化粧品についても日本香粧品学会では理事長も務めていたので、これまで化粧品メーカー独自で運用していた評価法を、客観性や科学性に基づいた機能性化粧品の評価法に統一しました。

今では、この評価法にもとづいたシワを改善する製品が次々発売されています。

診療にあたって

大切にしている事

皮膚病(特にアトピー性皮膚炎)の患者様の中には、薬だけでは治らない方がいらっしゃいます。その方々は、人間関係や、仕事上・家庭のストレスなどの「心に大きな悩み」を抱えていて、それが原因となって掻破行動(掻いたり擦ったりする動作のこと)を繰り返し、病気を悪化させてしまうのです。

それに気づいてからは、患者様との対話に時間をかけるようになりました。場合によっては1時間近くかけるときもあります。教授になってからも週2回1日平均35名の患者様を診療してきました。そして患者様が「辛い」胸の内を話すことで、その悩みから解放され、嘘のように症状が改善していくことをたびたび目にしました。この経験をして、皮膚を治すだけではなく患者様の心を癒やす必要があることに気づきました。

これを、私は『皮膚科心療』と呼称して、今なお大切にしています。

川島 眞 プロフィール

- 医療法人社団ウェルエイジング 名誉院長

- 医療法人翠奏会

- 医療法人リアルエイジ静哉会 総院長

- 東京女子医科大学 名誉教授

- 東京薬科大学 客員教授

略歴

東京大学医学部卒業。パリ市パスツール研究所に留学。

東京大学医学部皮膚科講師などを経て東京女子医科大学 皮膚科学教室

教授・講座主任。アトピー性皮膚炎をはじめ、美容、皮膚ウイルス感染症、接触皮膚炎などを主に研究。

2018年4月より医療法人社団ウェルエイジング、医療法人翠奏会、医療法人リアルエイジ静哉会の総院長に就任。

2023年4月より医療法人ウェルエイジングの名誉院長に就任

主な所属

NPO法人フューチャー・メディカル・ラボラトリー理事長

日本美容皮膚科学会名誉会員(前理事長)

日本香粧品学会前理事長

NPO法人皮膚の健康研究機構副理事長

一般社団法人日本コスメティック協会理事長

主な著書

『美肌の教科書~最新皮膚科学でわかったスキンケア84の正解~』

(2014年 主婦と生活社)

『化粧品を正しく使えばあなたはもっとキレイになる。』

(2014年 幻冬舎)

『皮膚に聴く からだとこころ』

(2013年 PHP研究所)

『メスを用いないシワ治療-失敗しないボツリヌス療法』

(2011年 MPR株式会社)

川島 眞 ヒストリー

1978年

東京大学医学部卒業。

東京大学附属病院にて、皮膚科の研修を行う。

そこで、患者様の話を聴き、皮膚の症状を細かく見て、触診や匂いなど五感をフルに使って診療を行う先輩医師の指導を受け、皮膚科医として「多くの患者様と向き合う」姿勢を学ぶ。

1984年

パリ市パスツール研究所に留学。 世界の研究所がノーベル賞を目指して研究成果を競争している状況で、新たな知見の発見というプレッシャーと戦いながら、皮膚がんとヒト乳頭腫ウイルスの関係性を見つけ、2年後に帰国。

1986年

帰国後すぐに東京大学皮膚科講師となり、日本皮膚科学会総会にて「ヒト乳頭腫ウイルスと皮膚がん」という教育講演を行う。 (同総会での教育講演を行なった最年少実績)

1987年

東京女子医科大学皮膚科講師となりウイルス研究とともに、アトピー性皮膚炎の治療・研究も開始した。多くの患者様の治療から臨床データを取りながら、アトピー性皮膚炎の本質を調査。 アトピー性皮膚炎は肌のバリア機能の低下によるものとアレルギー面の両方でのアプローチが必要だということを提唱。

1988年~1992年

1988年東京女子医科大学皮膚科助教授、1992年同大学皮膚科教授となる。

1988年~1992年

以降、様々な研究機関・民間企業とともに、アトピー性皮膚炎の皮膚バリア機能低下に関わる研究のほか、アトピー性皮膚炎をはじめとする皮膚疾患患者のQOL調査、エビデンスに基づくさまざまな薬剤の薬効評価などを実践してきた。

1988年~1992年

さらに重症の成人アトピー性皮膚炎患者では、日常のストレスが原因となって掻破行動(引っ掻く動作)が繰り返されることを指摘。治療において「心のケア」が必要なケースが多いことを訴えるなど、先駆的な治療を提唱。

2018年

4月より医療法人社団ウェルエイジング、医療法人翠奏会、医療法人リアルエイジ静哉会の総院長に就任。

2018年

AGA治療・皮膚疾患治療に注力するとともに、学会発表・患者様データの分析研究を行い、データに基づき、患者様にとっての最良の治療と、心のケアを複合的に行い、”頭の先からつま先まで”全身の健康美を提供していくことを目指している。

川島 眞 特別外来の

診療時間

診療時間

月

火

水

木

金

土

日・祝

15:00~18:00

休

○

○

○

○

休

休

※祝日は休診日となります。予めご了承ください。

このブラウザは閲覧非対応です。